こんにちは、木場本圭司です。

普段は住宅の構造、断熱、気密など、性能に係る部分の設計を担当しております。

このブログでは、当社せこ住研の建てる住宅の構造についてのシリーズとして解説していこうと思いますので、これから家づくりを進めていきたい方にぜひ参考にしていただきたいです。

前回の③「基礎断熱」編に続いて、④「基礎に施工する気密パッキン」編です。

なぜ気密パッキンが必要?

まず気密パッキンとは、この画像で基礎のコンクリートと木の構造材の間に入っている、ポリエチレンシートと黒いパッキンが一体になった部材です。これによって基礎と構造材との間の隙間を埋めて気密性能を高めます。(重要ですが、かなりマニアックな部材ですね)

この写真の工程のあと、垂れ下がっているビニールシートを上に立仕上げて構造材に固定する工程を経ることで、地盤面から80センチ程度まで防水することができます。

通常、せこ住研では断熱方法として「外張り断熱」を採用しており、基礎の外側でしっかりと熱を遮断しています。そのため、床下も室内環境と連続し、暖かい空気や冷暖房が届きやすくなるのです。これが大前提です。

しかし、気密が不十分だと、せっかく外側で断熱していても、床下が外気や雨風、水害などの影響を受けてしまいます。そこで、基礎と土台の間に気密パッキンを挟み込み、隙間をなくして外気から隔離する工夫をしています。

2015年9月・台風被害を最小限に抑えた実例

2015年9月、鳥羽市内で床上浸水の水害が発生しました。実は、その被害地域に引き渡し直前の物件があったのですが、

●継ぎ目のない一体成型のベタ基礎(こちらの記事で解説)

●気密パッキンによる高い密閉性

この二つの組み合わせのおかげで、泥水や雨水の侵入を最小限に抑えることができました)。水害発生直後の実際の様子がこちらです。

実際下の写真の通り、水害時の最高水位は基礎の高さをゆうに超えて、床上の高さまで来ていました。

ここまで上がったのに床上どころか床下浸水すら皆無だったということです。

もし基礎に通気口があったり、基礎と土台の間に通気用のパッキンを使用していたら、床下に大量の水が入り込み、大きな被害が出ていたかもしれません。

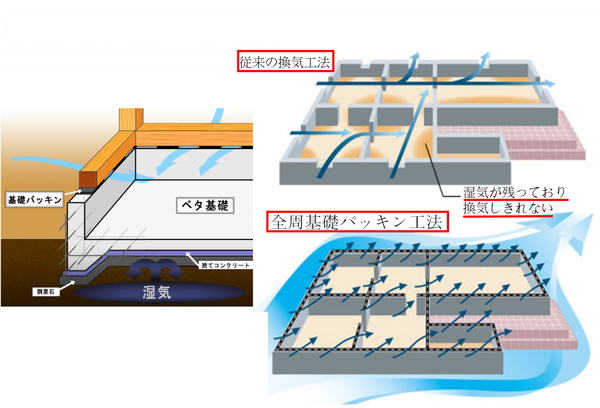

一般的な床下換気工法の課題

多くの住宅では基礎の一部に通気口を設けたり、基礎と土台の間に通気目的のパッキンを入れたりして床下換気を図っています。イラストのように、床下を外気とつなげて湿気を逃がすという狙いです。

下は多くの住宅で用いられている通気用の基礎パッキン↓

ところが、これには以下のような問題があります。

常に乾燥した風が吹く地域は存在しない

梅雨や夏の湿度が高い時期には、外から入ってくる風そのものが湿っているため、床下が乾燥するどころか湿気を取り込みがちになります。

冬場には冷たい風が床下を冷やす

乾燥している冬の風は冷たく、床下に吹き込むと床や室内を必要以上に冷やしてしまいます。

強風や台風時には水や湿気が入り込むリスク

台風などで雨粒が霧状になると、通気口やパッキンの隙間から吹き込み、床下をベタベタに濡らしてしまう恐れがあります。最悪の場合、泥水が入り込んで床下が大惨事になるケースも考えられます。

このように、「通気を確保すれば床下を乾燥できる」という考えは現実的ではないのです。

まとめ

鉄筋コンクリートのベタ基礎と木製の土台をしっかりと密閉する気密パッキンは、

●床下環境を室内と同じように保つ

●台風や浸水被害時のリスクを最小限に抑える

という大きな効果をもたらします。実際に2015年の台風被害でも、この工法が“被害を最小限に食い止めた”という結果につながりました。

次回は、さらに詳しい施工のポイントや具体的な事例についてご紹介していきます。どうぞお楽しみに!

このブログを書いた人