こんにちは、木場本圭司です。

普段は住宅の構造、断熱、気密など、性能に係る部分の設計を担当しております。

このブログでは、当社せこ住研の建てる住宅の構造についてのシリーズとして解説していこうと思いますので、これから家づくりを進めていきたい方にぜひ参考にしていただきたいです。

前回の⑥「窓が家の寿命を左右する」編に続いて、⑦耐震性能を支える2つの耐力壁「筋違い(筋交い)」と「耐力面材」編です。

はじめに

日本列島は四つのプレートがせめぎ合う世界有数の地震多発地帯です。気象庁が観測する有感地震(震度1以上)は年間 2000 回前後、そのうち震度5を超える大きな揺れも平均して年に数回は発生しています。加えて近年は、台風の巨大化や線状降水帯による暴風・豪雨など、これまでの常識が通用しない気象災害も増えています。つまり私たちの暮らしは「いつか来るかもしれない災害」ではなく、「いつ起きてもおかしくない災害」の只中にあると言えます。

それでも多くの方にとって、家は 30 年、40 年と家族を包み続ける“人生最大の買い物”です。だからこそ、せこ住研は「想定外を前提にした家づくり」を掲げ、耐震・制震・耐火・耐久を同時に満たす構造を追求してきました。

今回はその核心となる仕組みである「耐力壁」について

「1.筋違い(筋交い)」と、

「2.耐力面材」について、その機能と重要性についてご紹介します。

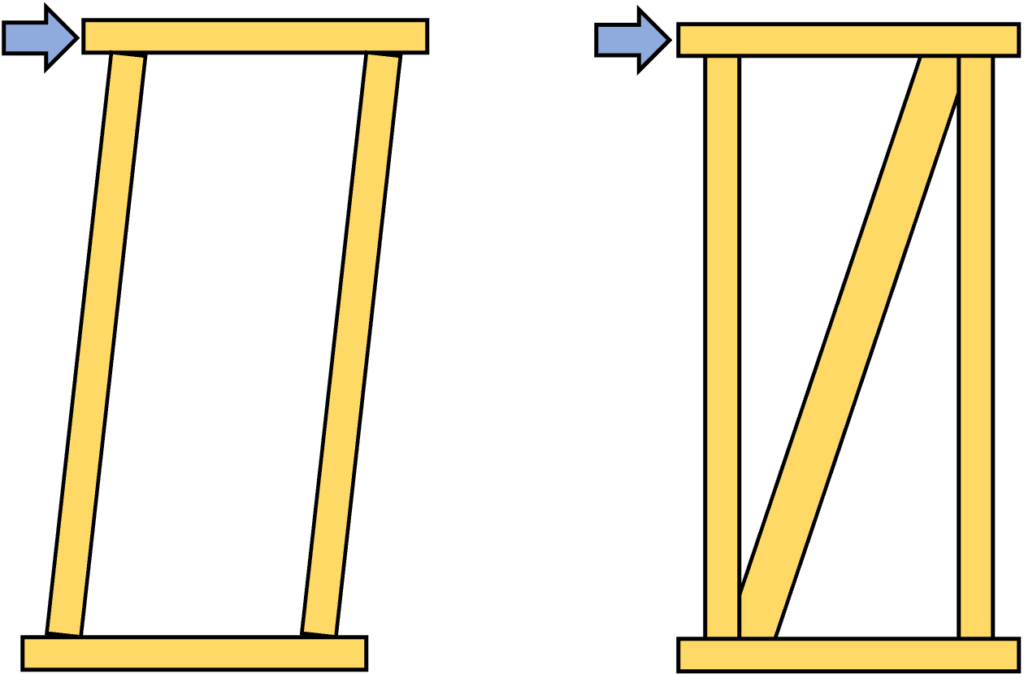

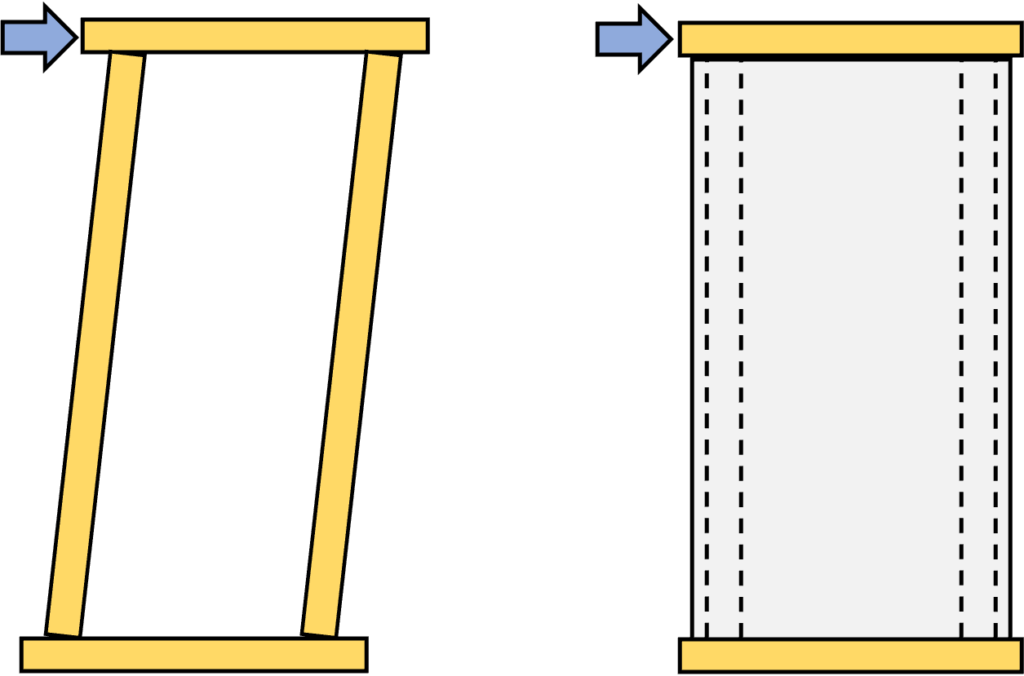

地震や台風などによる外からの力が建物に作用した際、まず揺れを受け止めるのが壁です。柱と梁で組んだ枠組みだけでは弱いので、耐力壁とよばれる災害などの力に強い仕組みを導入する必要があります。

耐力壁には一般的に、斜め材を入れる「筋違い」と、ボード型の面材を固定する「耐力面材」という2種類があり、これらをバランスよく配置する事がとても重要です。

1.筋違い(筋交い)

筋違いとは、図のように柱と梁の間に斜め材を入れて強度を高くする仕組みのことです。

せこ住研では、筋違いには高い耐久性を誇る国産桧(ヒノキ)だけを使用しています。日本最古の木造建築である法隆寺や伊勢神宮など社寺仏閣でも用いられる桧は、年月を重ねても耐力が落ちにくいという利点があります。

2.耐力面材

耐力面材とは、ボード型の面材を固定することで柱と梁を面で支える仕組みです。

耐力面材としては、一般的に構造用合板が使われます。ですが、これまでの記事でも解説しているように当社ではシックハウス症候群の原因になりうる接着剤が使用されている構造用合板は使用しません。

当社では、接着剤を一切使わずに製造されるモイスTMを使用しています。シックハウス症候群の原因物質を排出せず室内空気を汚さないどころか、粉砕すれば肥料として再利用できるほど自然素材由来の建材です。また自然素材で作られていますが、外壁として用いても薬剤処理なしで腐朽やシロアリ被害を受ける心配がなく、国土交通大臣の不燃認定を取得した高い耐火性能も備えています。

※耐震金物もワンランク上のものを使用

もう1つ耐震性能を支える重要な材料として、柱や梁の接合部に用いる「耐震金物」とよばれる金物があります。この耐震金物で固定をしていくのですが、当社では構造計算で求めた必要値よりワンランク上の耐震金物を余裕をもって配置しており、万一の大地震でも部材が抜けたり外れたりするリスクを最小限に抑えています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

筋違いも耐力面材も、木造建築の場合どのハウスメーカーや工務店でも使用されているものではありますが、その種類は会社ごとに大きく異なります。中には、とりあえず使っていればOKと意識があまり高くない会社も存在しているのも事実です。

当社では、お客様の家を自然災害から守るために常にベストを尽くし、もっと性能を上げられないか?と日々探求し続けています。

次回は耐震性を支えるもう一つの仕組みとして「制震ダンパー」について解説しますので、どうぞご期待ください。

このブログを書いた人